- 再生医療の基礎知識

- ガードン教授とクローン

再生医療の基礎知識

ガードン教授とクローン

受精卵からはじまった細胞が分化していく過程で、遺伝子のオン・オフが固定化されます。この固定化の選択は、細胞が分裂するときも引き継がれていきます。この固定化が緩くて細胞の運命が途中で変わってしまっては、適切な細胞、ひいてはからだをつくれなくなるため、厳重に固定化された大人の細胞の運命を巻きもどすことは不可能と考えられていました。しかし、この定説をくつがえしたのが、山中伸弥教授とともにノーベル賞を受賞したジョン・B・ガードン教授でした。

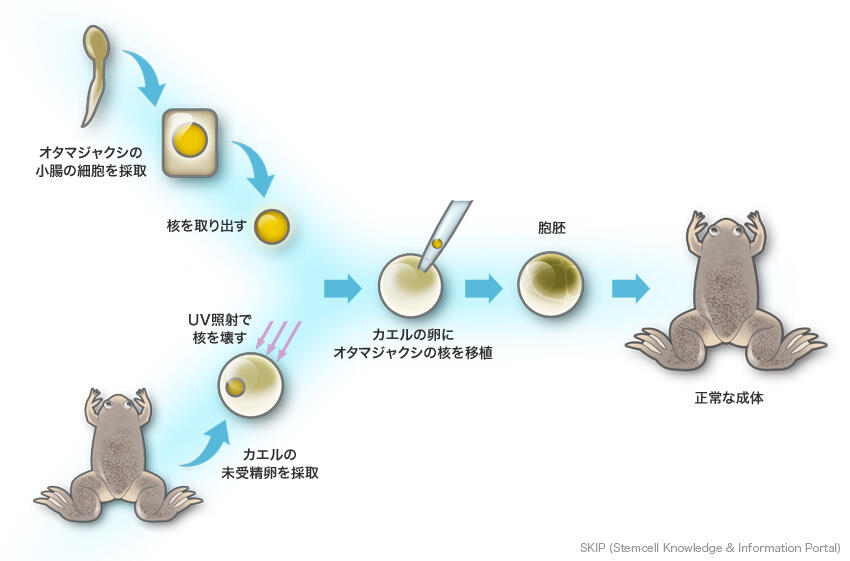

ガードン教授は、おたまじゃくしの腸にある細胞から核を抜き出して、除核した卵子に移植しました。すると、通常の受精と同じく、おたまじゃくしが生まれることを発見したのです。しかし、「おたまじゃくしのような若い幼生の細胞核だからではないか」という批判がありました。そこで、1975年、ガードン教授は大人のカエルの皮膚細胞から採取した核を2段階にわたって卵子に移植しました。その結果、世界で初めて、大人の細胞核から「クローン動物」を生み出すことに成功しました。つまり、ガードン教授は「再び受精卵となる」という能力の一端は、卵子が持っているのではないか、ということを示したのです。

-

図:ガードン実験

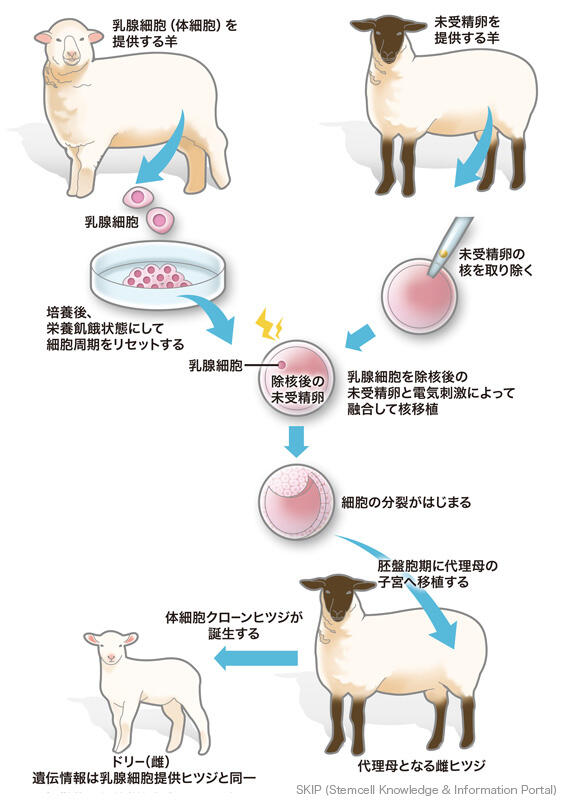

しかし、こうしたクローンの作成は、カエルだからできることで、ほ乳類では難しい、という意見が根強くありました。ところが1997年にイギリスのロスリン研究所から発表されたクローン羊ドリーの誕生によって、ほ乳類でも「核移植によるクローン個体」が作れることが証明されました。ドリーは、分化してしまっていた大人の提供羊の細胞とまったく同じ遺伝情報を持って生まれてきました。ほ乳類でも、卵子のなかに「体細胞を全能性胚細胞に初期化する能力」があることが証明されたのです。ただ、依然として体細胞クローンの成功率は低く、無事にうまれても、初期化が不完全なことに起因する先天的な疾病を発症する可能性が高いことがわかっています。

-

図:クローン羊ドリーの誕生